16 октября на киноэкраны вышел фильм Бакура Бакурадзе о дуэли, унесшей жизнь великого русского поэта

«Знакомый труп лежал в долине той…»

15 июля 1841 года отставной майор Николай Мартынов застрелил на дуэли поручика лейб-гвардии Гусарского полка Михаила Лермонтова. Поводом для поединка послужили нескончаемые насмешки последнего над первым. Невзирая на то, что Мартынов неоднократно просил едкого и желчного Лермонтова оставить свои остроты и дерзости, в особенности в присутствии общества и дам, двадцатишестилетний поручик совладать с собою не сумел. Вернее сказать, не захотел.

Свет давно знал о скверном характере молодого офицера и поэта, которому прочили лавры Александра Пушкина. И хотя одни отмечали, что Лермонтов зачастую бывал душою компании, славился умением хорошо говорить и рассказывать анекдоты (даже самые скабрезные в его устах звучали не так уж ужасно), другие говорили, что он не умеет сдерживаться. «С глазу на глаз и вне круга товарищей, — писал князь Михаил Лобанов-Ростоцкий, — Лермонтов был любезен, речь его была интересна, всегда оригинальна и немного язвительна. Но в своем обществе это был настоящий дьявол, воплощение шума, буйства, разгула, насмешки. Он не мог жить без того, чтобы не насмехаться над кем-либо…» О нраве поэта говорил князь Александр Мещерский: «Впоследствии, сблизившись с Лермонтовым, я убедился, что изощрять свой ум в насмешках и остротах постоянно над намеченной им в обществе жертвой составляло одну из резких особенностей его характера». «Он смело высказывался о многом без всякой пощады и без прикрас, — отмечал впоследствии Александр Герцен. — Существа слабые, задетые этим, никогда не прощают подобной искренности».

«Подобной искренности», совершенно очевидно несправедливой, не спустил Лермонтову его давний приятель и ровесник Мартынов. Проявив долготерпение, он все же вызвал обидчика на дуэль, а Лермонтов принял вызов, словно только его и ждал.

Погиб поэт не «в полдневный жар в долине Дагестана», а в вечерний час у подножия горы Машук. Свинец в груди поэта не остался — пуля, пробив сердце и оба легких, прошла навылет.

Михаил

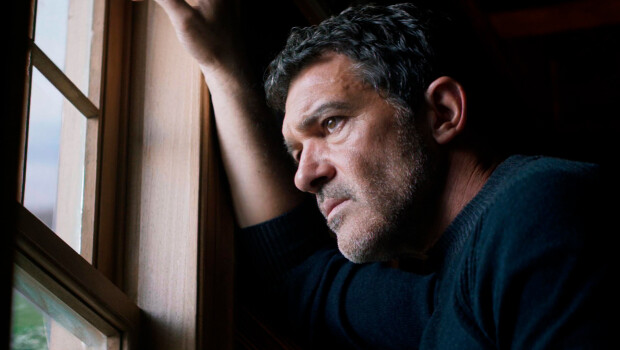

Взялся за повесть о роковой дуэли и последнем дне Михаила Лермонтова режиссер Бакур Бакурадзе, некогда привлекший внимание картиной «Шультес», а в минувшем году выпустивший «Снег в моем дворе».

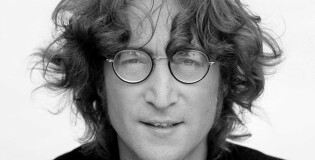

От его «Лермонтова» не стоит ждать традиционного подхода, присущего биографическим драмам, все чаще называемым в обиходе на английский манер байопиками. Лермонтов (со школьной скамьи нас приучили называть двадцатишестилетнего поэта Михаилом Юрьевичем) не станет без конца декларировать собственные стихи, не прочтет рэп да и вообще ни разу, кажется, не назовет самого себя поэтом.

«Медленное кино» Бакурадзе проведет зрителя через ряд пейзажей, сцен и малосодержательных диалогов. Из них в итоге и составится последний лермонтовский день, мало чем отличающийся от других дней поручика, квартировавшего в Пятигорске. Прогулки на свежем воздухе и верхом («На коня потом вскочу, / В степь, как ветер, улечу»), принятие целебных ванн, разговоры ни о чем с «водяным обществом», дневной сон…

Лермонтов в исполнении Ильи Озолина, не самого известного стендапера, человека без актерского образования, прежде никогда не снимавшегося в кино, не думает о предстоящей дуэли. Она сущий пустяк, и ни одна морщина не набегает на его чело. Его не тревожит собственная будущность; он живет со спокойствием фаталиста, давно принявшего и понявшего мировой порядок и неизбежность трагических событий и развязок, в том числе смерти.

Выбор Озолина на роль — одна из главнейших удач «Лермонтова». Режиссер получил в распоряжение мягкую и податливую глину, из которой вылепил требуемый образ. Невысокого роста, не красавец, Озолин имеет определенное портретное сходство со своим персонажем. Достаточно взглянуть на гравюру Василия Матэ, изображающую поэта на смертном одре, чтобы убедиться в справедливости утверждения. Есть нечто удивительное в том, как Лермонтов не похож на самого себя на портретах, принадлежащих кисти разных авторов. Они как будто видели перед собою разных людей. Или же это сам Михаил Юрьевич представал перед ними таким, каким ему хотелось быть в конкретный момент.

Лермонтова по-разному воспринимали и современники. «Очень некрасив собой», — писал издатель Илья Арсеньев. «Приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой», — описывал его художник Моисей Меликов. «В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица…» — вспоминал Иван Тургенев о встрече 1839 года. При этом поэтесса и хозяйка литературного салона Евдокия Ростопчина отмечала, что Лермонтов «сводил с ума женщин». Ей в год своей гибели поэт посвятил стихотворение «Я верю: под одной звездою / Мы с вами были рождены…»

«Он был добрый человек…»

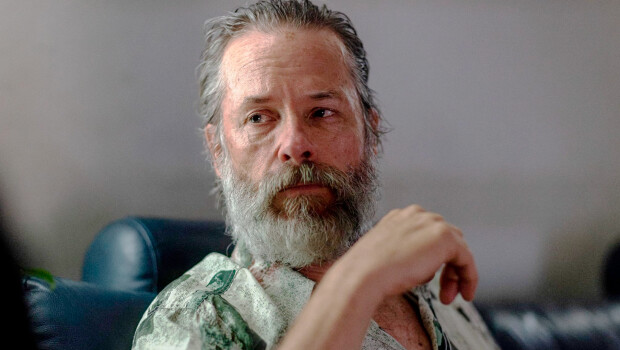

Очевидной тревогой живет Николай Мартынов, сыгранный Евгением Романцовым. Часть дня он проводит в одиночестве на охоте. Он словно бы предчувствует трагедию — взгляд его исполнен печали, тяжелые мысли бередят душу. Подле его ног трутся собаки и он, на мгновение отвлекшись от дум, снимает с пояса подбитую птицу и бросает псам на забаву.

Предотвратить дуэль стремятся товарищи и друзья Лермонтова и Мартынова. Они уговаривают Мартынова отозвать вызов, и тот соглашается. Если только Лермонтов принесет извинения. Михаил извиняться не собирается. Дуэль назначена — дуэль состоится. Не в его правилах раскаиваться и приносить извинения.

«Беспристрастно говоря, я полагаю, что он был добрый человек от природы, но свет его окончательно испортил. Быв с ним в весьма близких отношениях, я имел случай неоднократно замечать, что все хорошие движения сердца, всякий порыв нежного чувства он старался так же тщательно в себе заглушать и скрывать от других, как другие стараются скрывать свои гнусные пороки», — уже после убийства писал Мартынов о Лермонтове.

Мартынов пережил свою жертву (печальное определение «убийца Лермонтова» пристало к нему навсегда) на тридцать четыре года. Он скончался в шестидесятилетнем возрасте и был упокоен в фамильном склепе. Могила Мартынова не сохранилась — в 1924 году в усадьбу переехала Алексеевская школьная колония МОНО (Московского отдела народного образования). Ее ученики в порыве мести за убийство Лермонтова разорили склеп, а останки майора утопили в ближайшем пруду. Но суровое наказание Мартынов понес еще при жизни: военно-полевым судом за дуэль он был разжалован и лишен всех прав состояния, однако император Николай I изменил окончательный приговор. По его решению отставного майора приговорили к трехмесячному аресту на гауптвахте и церковному покаянию — в течение нескольких лет он отбывал епитимию в Киеве.

«Ночевала тучка золотая»

Наиболее полно характер Лермонтова в картине Бакура Бакурадзе раскрывается во время его прогулки по лесу в компании Екатерины Быховец в исполнении Веры Енгалычевой, вчерашней выпускницы ГИТИСа и ученицы Юрия Бутусова.

Несмотря на то, что молва приписывала поэту влюбленность в Катеньку, к ней он питал исключительно дружеские чувства и посвятил девушку в подробности своей безответной влюбленности в Варвару Лопухину.

Быховец явственно ощущает тоску Михаила по Лопухиной и, испытывая к поэту неясное, но вероятно сильное чувство, открывается ему. Лермонтову неинтересно внимание подобного рода со стороны Быховец, хотя в ней он видит отчасти родственную душу. Или такую душу, которая способна понять и принять его. Когда она просит прочесть Лермонтова стихи, он, обнимая ее и глядя на тихий лес за ее спиною, просто и тихо произносит легчайшие строки:

Ночевала тучка золотая

На груди утеса-великана;

Утром в путь она умчалась рано,

По лазури весело играя;

Но остался влажный след в морщине

Старого утеса. Одиноко

Он стоит, задумался глубоко,

И тихонько плачет он в пустыне.

Кажется, совсем не случайно Бакурадзе выбирает это стихотворение. Одновременно оно олицетворяет ту легкость, что вызывает в Лермонтове общество Быховец. С другой стороны — тихая и светлая печаль произнесенных строк звучит как предчувствие скорой развязки, когда тучка (читай — душа) расстанется с утесом (читай — телом). На дуэльной поляне, как и в морщине утеса, останется влажный след — там, куда упадет тело сраженного свинцом поэта. Мартынов вскочит на коня и ускачет, укутанный вечерним туманом, слыша голоса секундантов: «Он умер…»

Быховец, обронившая бандо (эта сцена не вымышлена, реальная Быховец будет вспоминать тот день так: «Я всё с ним ходила под руку. На мне было бандо. Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман…»), приблизится к разгадке лермонтовской тайны: «Чувствуя несовершенство созданного Богом мира, вы пытаетесь обелить его темную сторону». И Михаил не возразит, потому что, вероятней всего, Екатерина права. Это ведь он, Лермонтов, писал про «черную кровь» толпы, «печально» глядел на свое поколение, бывал «пестрою толпою окружен» и мечтал бросить ей в глаза «железный стих, облитый горечью и злостью».

Лермонтов признается Быховец, что видел сон, перенесший его в будущее на двести лет вперед. И будущее показалось ему неинтересным — таким же, как и настоящее. «Гляжу на будущность с боязнью…» — писал поэт в 1838 году. Может, поэтому и не страшит его близящаяся дуэль? Потому, что будущее — не то, к чему должно и нужно стремиться. Лермонтов заранее ощущает себя обреченным на несчастье, на скуку и неизбывную тоску.

Туман

«Лермонтов» Бакура Бакурадзе — не то кино, что станет хрестоматийным. По нему не будут изучать биографию поэта, потому что биографии в ленте нет. В ней есть ощущение, чувство. Они скрываются за красивыми и печальными пейзажами, они таятся в дальних, общих и крупных планах (оператор-постановщик Павел Фоминцев практически избегает средних), они зашифрованы в произнесенных и не сказанных словах, в неторопливых движениях, звуках двора и дома, поля и леса. Лермонтов живет свой последний день так, как жил все остальные — не изменяя себе и не пытаясь измениться, потому что в этом нет никакого смысла и для этого не существует причины. И в этой простоте рассказа и кроется главное художественное достоинство работы Бакурадзе — он показывает жизнь Лермонтова такой, какую мы живем сами. И оттого становится особенно больно, когда тело поэта падает на землю, а Мартынов скрывается в тумане. Слышны голоса секундантов. Камера смотрит в лес. И внезапно во все «верится». «И плачется», и становится затем «так легко, легко…»